卵子凍結の費用は高額で複雑に感じられ、漠然とした不安を抱えている方も少なくないでしょう。この記事では、採卵から凍結保存、そして将来の融解・移植までにかかる費用の総額と、その詳細な内訳を徹底的に「明瞭」に解説します。保険適用の有無や助成金・補助金制度、後から追加費用が発生するケースとその回避策まで、費用に関するあらゆる疑問を解消し、あなたが後悔なく卵子凍結という選択をするための具体的な情報を提供します。

目次

はじめに 卵子凍結の費用への疑問と不安を解消するために

「卵子凍結」という選択肢が、女性のライフプランにおいて注目を集めています。キャリアやパートナーシップ、健康上の理由など、さまざまな背景から将来の妊娠に備える手段として、その価値は広く認識されつつあります。

しかし、いざ卵子凍結を検討し始めると、多くの女性がまず直面するのが「費用」に関する疑問と不安ではないでしょうか。「結局、総額でいくらかかるの?」「何にどれくらいの費用がかかるの?」「後から高額な追加費用が発生しないか心配…」といった声も多く寄せられています。

卵子凍結に関する情報は増えつつありますが、費用についてはクリニックによって提示方法が異なったり、内訳が不明瞭であったりすることも少なくありません。そのため、正確な費用感を掴むことが難しく、不安を感じたままでは一歩踏み出せないという方もいらっしゃるかもしれません。

本記事は、そうした費用に関する皆様の疑問や不安を解消し、卵子凍結にかかる費用を明瞭に理解していただくことを目的としています。総額の目安から、採卵・凍結保存・将来の融解・移植にかかる詳細な内訳、さらには見落としがちな追加費用、費用を左右する要因、そして助成金や補助金制度に至るまで、卵子凍結の費用に関するあらゆる情報を網羅的に、そして透明性高く解説していきます。

卵子凍結にかかる費用の全体像を明瞭に把握する

卵子凍結を検討する際、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。多くの方がその総額や内訳について漠然とした不安を抱えています。この章では、卵子凍結にかかる費用の全体像を明瞭に把握し、具体的な費用項目とその相場感を理解していただくことを目指します。不明瞭な部分をなくし、安心して次のステップに進むための基礎知識を身につけましょう。

卵子凍結の費用 総額はどのくらいかかるのか

卵子凍結にかかる総費用は、クリニックの方針、採卵回数、凍結する卵子の数、そして保管期間によって大きく変動します。一般的に、採卵から最初の卵子凍結保存までで数十万円ほどが目安となります。これに加えて、年間の保管料が別途発生し、将来的に卵子を使用する際には融解・胚培養・移植費用がかかります。

この総額には、診察費、検査費、採卵手術費、麻酔費、凍結処理費、そして最初の保管料などが含まれることが一般的です。ただし、これらの項目がすべてパッケージ料金に含まれているか、個別に加算されるかはクリニックによって異なります。そのため、事前に詳細な見積もりを確認することが非常に重要です。

卵子凍結の費用を構成する主な内訳

卵子凍結の費用は、大きく分けて「初期費用」「保管費用(維持費用)」「将来の費用」の3つのフェーズで構成されます。これらの内訳を理解することで、総額がどのように算出されるのかがより明確になります。

- 初期費用(採卵から凍結保存まで): 卵子を採取し、凍結して保存するまでの初期段階で発生する費用です。これには、事前の各種検査、採卵手術、麻酔、採卵後の薬剤、そして卵子の凍結処理と最初の保管料が含まれます。

- 保管費用(維持費用)(卵子の保管にかかる費用): 凍結した卵子をクリニックや専門施設で保管し続けるために定期的に発生する費用です。通常、年間保管料として請求されます。

- 将来の費用(融解と移植にかかる費用): 凍結した卵子を将来的に使用する際に発生する費用です。具体的には、凍結卵子の融解、精子との受精(体外受精や顕微授精)、胚培養、そして子宮への胚移植にかかる費用などが該当します。

これら主要な費用の他に、カウンセリング費用や追加の薬剤費用、複数回の採卵が必要になった場合の再採卵費用など、個別の状況に応じて追加費用が発生する可能性もあります。次の章では、これらの内訳についてさらに詳しく掘り下げていきます。

卵子凍結の費用 内訳ごとの詳細と注意点

卵子凍結にかかる費用は、単一の料金ではなく、複数の項目によって構成されています。これらの内訳を明確に理解することで、総額がどのように算出されるのか、また何に費用がかかるのかを把握し、安心して選択を進めることができます。ここでは、卵子凍結の各費用項目について、その詳細と注意点を詳しく解説します。

初期費用 採卵から凍結保存までの費用

卵子凍結を検討する際にまず発生するのが、採卵から卵子の凍結保存に至るまでの初期費用です。この段階でかかる費用が、卵子凍結の総額に大きく影響します。

検査費用

卵子凍結を行う前には、まず現在の身体の状態や卵巣の機能、感染症の有無などを確認するための各種検査が必要となります。これには、ホルモン検査(AMH、FSH、LH、エストラジオールなど)、超音波検査(子宮や卵巣の状態確認)、感染症検査(B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒など)などが含まれます。クリニックによっては、これらの検査項目や費用が異なるため、事前に確認することが重要です。

これらの検査は、安全に採卵を行うため、また凍結後の将来的な利用に備えて非常に重要なステップです。費用は数万円から十数万円程度が目安となりますが、クリニックや必要な検査の種類によって変動します。

採卵費用

採卵費用は、排卵誘発剤の使用から採卵手術、そして採卵後の処置までを含む費用です。排卵誘発剤は、一度に複数の卵子を成熟させるために使用され、その種類や量によって薬剤費用が変動します。採卵手術は、麻酔下で行われることが一般的であり、麻酔の種類(局所麻酔、静脈麻酔)によって費用が異なります。

採卵費用には、手術手技料のほか、使用する器具や消耗品、術後のリカバリー費用などが含まれることが一般的です。クリニックによっては、採卵できた卵子の数に応じて費用が変動する場合もあるため、料金体系を事前に確認することが大切です。

凍結保存費用

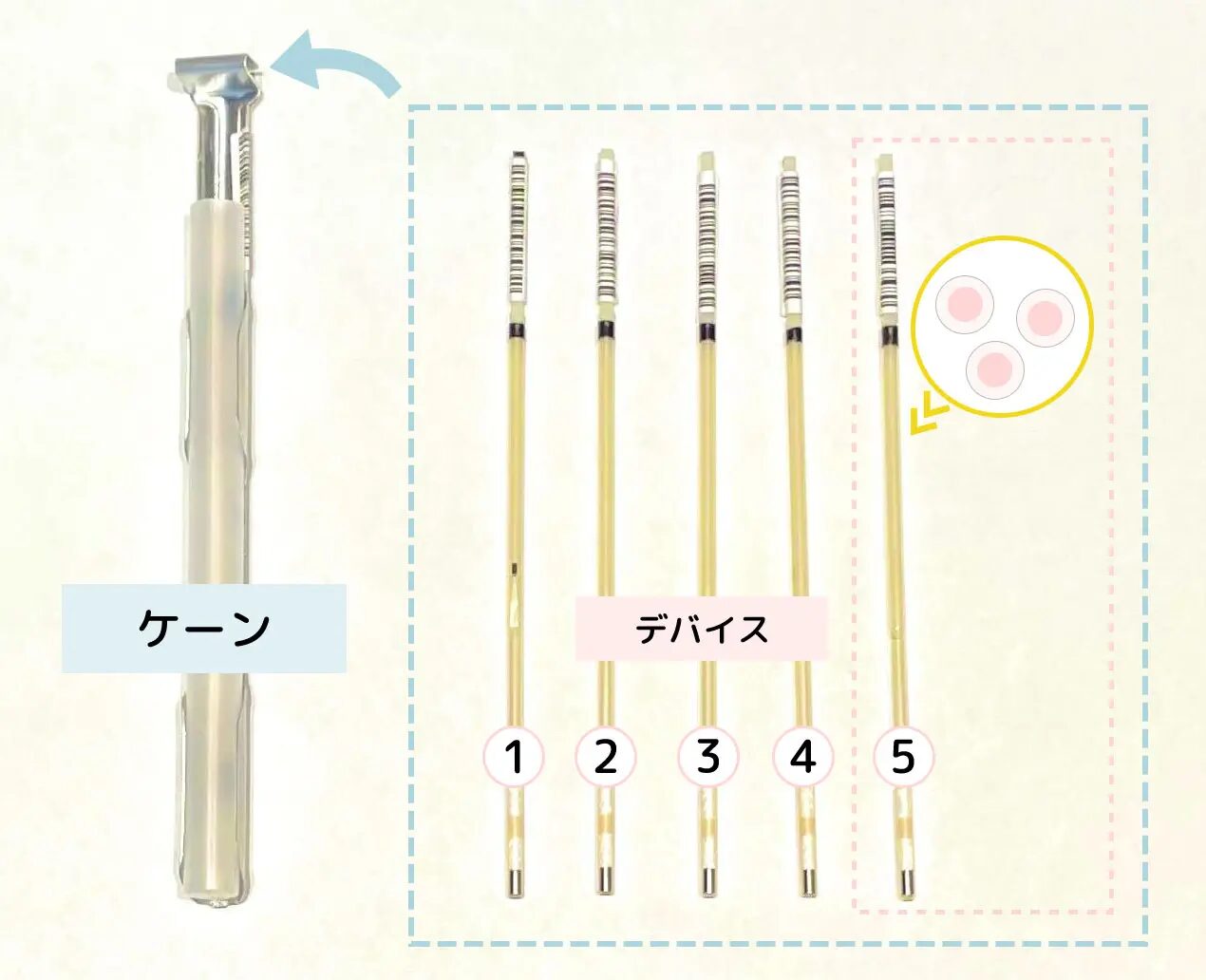

採卵された卵子は、将来の利用に備えて凍結保存されます。この凍結保存にかかる費用は、卵子を安全に長期保存するための重要なプロセスです。卵子の凍結には、主に「ガラス化法」と呼ばれる急速凍結法が用いられ、高い生存率が期待できます。

凍結保存費用には、卵子を凍結処理する技術料や、専用の容器(ケーン)に保存する費用が含まれます。また、凍結する卵子のケーンの本数によって費用が変わるクリニックもありますので、何本の卵子を凍結する予定か、それによって費用がどう変わるかを確認しましょう。この費用は、初回の支払い時に一括で請求されることが多いです。

保管費用(維持費用) 卵子の保管にかかる費用

卵子を凍結保存した後も、定期的に保管費用(維持費用)が発生します。これは、凍結された卵子を適切な環境で保管し続けるための費用です。

年間保管料

凍結された卵子は、専用のタンク(液体窒素タンク)で超低温下で保管されます。この保管環境を維持するために、毎年発生するのが年間保管料です。保管料はクリニックや専用の保管サービスによって異なり、卵子の個数に関わらず一律の料金設定である場合や、保管本数に応じて変動する場合があります。

年間保管料は、凍結保存期間が長くなればなるほど総額が増えていくため、長期的な視点での費用計画が不可欠です。多くのクリニックでは、契約更新時に年間保管料を支払うシステムになっています。将来的に何年保管する可能性があるのかを考慮し、トータルの費用を試算しておくことが推奨されます。

将来の費用 融解と移植にかかる費用

凍結した卵子を将来的に使用する際には、初期費用や保管費用(維持費用)とは別に、融解から胚培養、そして子宮への移植に至るまでの費用が発生します。これは、実際に妊娠を目指す段階で必要となる費用です。

融解費用

凍結保存された卵子を体外受精に使用する際には、まず卵子を融解する必要があります。この融解プロセスにかかる費用が融解費用です。融解は非常に繊細な作業であり、専門的な技術が求められます。融解された卵子が全て生存するとは限らないため、複数個の卵子を融解し、受精に備えるのが一般的です。

胚培養費用

融解された卵子は、精子と受精させ、胚へと培養されます。この受精から胚の成長を促すための費用が胚培養費用です。

胚培養では、受精卵が分割を繰り返し、胚盤胞と呼ばれる状態まで育てるのが一般的です。培養期間が長くなるほど、より着床しやすい胚を選別できる可能性が高まりますが、それに伴い培養費用も増加する場合があります。

移植費用

培養された胚を女性の子宮に戻すのが移植手術です。この移植手術にかかる費用が移植費用となります。移植は通常、麻酔なしで行われますが、クリニックによっては鎮静剤を使用する場合もあります。移植費用には、移植手技料のほか、移植前後の診察費用などが含まれることがあります。

一度の移植で妊娠に至らない場合、再度胚移植を行うことになりますが、その都度移植費用が発生します。そのため、複数回の移植を想定した費用計画も視野に入れることが重要です。

その他 卵子凍結に関連する追加費用

上記で述べた主要な費用以外にも、卵子凍結のプロセスにおいて追加で発生する可能性のある費用があります。これらの費用も事前に把握しておくことで、予期せぬ出費を避けることができます。

カウンセリング費用

卵子凍結は、将来のライフプランに関わる重要な選択です。そのため、多くのクリニックでは、医師や専門のカウンセラーによるカウンセリングが提供されます。カウンセリングでは、卵子凍結のメリット・デメリット、リスク、費用、今後の流れなどについて詳しく説明を受け、疑問や不安を解消することができます。

カウンセリング費用は、初回は無料である場合もあれば、有料の場合もあります。また、採卵後や将来の利用時など、必要に応じて追加のカウンセリング費用が発生することもあります。

麻酔費用

採卵手術を行う際には、痛みを軽減するために麻酔が使用されます。麻酔には、局所麻酔、静脈麻酔、笑気麻酔などいくつかの種類があり、選択する麻酔の種類によって費用が異なります。一般的に、静脈麻酔の方が局所麻酔よりも費用が高くなる傾向があります。

麻酔費用は採卵費用に含まれている場合もありますが、別途請求されることもありますので、事前に麻酔の種類と費用について確認しておくことが大切です。

薬剤費用

卵子凍結のプロセスでは、採卵に向けて卵巣を刺激するための排卵誘発剤や、採卵後の感染予防のための抗生剤など、様々な薬剤が使用されます。これらの薬剤の費用は、使用する薬剤の種類、量、そして個人の反応によって大きく変動します。

特に排卵誘発剤は、注射薬が中心となるため、種類によっては高額になることがあります。また、採卵後のホルモン補充療法が必要な場合にも、追加の薬剤費用が発生することがあります。

再採卵費用

一度の採卵で十分な数の卵子が採れなかった場合や、将来的な利用に備えてさらに多くの卵子を確保したいと希望する場合には、複数回の採卵(再採卵)が必要となることがあります。この場合、初回と同様に、検査費用、採卵費用、凍結保存費用がその都度発生します。

再採卵は、身体的・経済的負担が増える可能性があるため、初回の採卵でどれくらいの卵子を目標とするか、また再採卵の可能性も考慮した上で計画を立てることが重要です。

卵子凍結の費用を左右する要因と変動するケース

卵子凍結の費用は、様々な要因によって変動します。ここでは、どのような要素が費用総額に影響を与えるのかを具体的に解説し、ご自身のケースに当てはめて考える際の参考にしてください。

クリニックや施設による卵子凍結費用の違い

卵子凍結は自由診療であるため、クリニックや医療機関ごとに料金設定が大きく異なります。これは、提供される医療サービスの内容、使用される機器や技術、医師やスタッフの専門性、立地条件などがそれぞれ異なるためです。

例えば、最新の培養技術や高度な麻酔管理を提供している専門クリニックでは、費用が比較的高くなる傾向があります。一方、不妊治療専門ではない一般的な産婦人科や、地方の医療機関では費用が抑えられているケースもあります。また、カウンセリングの充実度や、採卵後のサポート体制なども費用に反映されることがあります。

「採卵から凍結保存まで」を一括で提示するパッケージ料金を採用しているクリニックもあれば、「検査費用」「採卵費用」「凍結保存費用」などを個別に設定しているクリニックもあります。複数のクリニックを比較検討する際は、提示された総額だけでなく、その内訳や提供されるサービス内容まで詳細に確認することが重要です。

年齢や卵子の状態が費用に与える影響

卵子凍結の費用は、ご自身の年齢や卵巣の状態によっても変動する可能性があります。一般的に、年齢が上がるほど卵巣機能が低下し、一度の採卵で十分な数の成熟卵子が得られにくくなる傾向があります。そのため、より多くの卵子を確保するために、ホルモン剤の投与量が増えたり、採卵回数が増えたりするケースがあります。

例えば、卵巣刺激のための薬剤費用は、投与量や種類によって大きく変動します。また、AMH(抗ミュラー管ホルモン)値が低い場合や、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などの特定の卵巣の状態がある場合も、個別の治療計画が必要となり、それに伴い費用が増加する可能性があります。事前の検査でご自身の卵巣の状態を正確に把握し、医師とよく相談することが大切です。

採卵回数と卵子凍結の費用

卵子凍結の費用を考える上で、採卵回数は総額に直接的に影響する重要な要因です。多くのクリニックでは、採卵1回ごとに費用が発生します。一度の採卵で十分な数の成熟卵子が確保できれば、追加の採卵は不要ですが、目標とする卵子数に達しない場合や、採卵ができなかった場合は、複数回の採卵が必要となることがあります。

例えば、1回の採卵で凍結できた卵子が数個だった場合、将来の妊娠成功率を高めるために、改めて採卵を希望するケースも少なくありません。この場合、再採卵ごとに「検査費用」「採卵費用」「麻酔費用」「薬剤費用」などが再度発生するため、採卵回数が増えるほど累積費用は高額になります。一部のクリニックでは、複数回採卵を前提とした割引プランや、一定期間内の再採卵費用を優遇する制度を設けている場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

卵子凍結の保存期間と費用

凍結した卵子を保管するためには、年間保管料(保管費用)が発生します。この費用は、卵子凍結の総額を左右する長期的な要因となります。多くのクリニックまたは専用の保管サービスでは、1年ごとの更新制となっており、保管期間が長くなればなるほど、この年間保管料が積み重なり、総費用は増加します。

年間保管料の金額は、数万円から十数万円程度が一般的です。また、契約期間を5年、10年といった長期で設定できるクリニックもあり、その場合は年間あたりの費用が割安になることもあります。将来、卵子を使用する時期が不確定な場合、保管期間が長期にわたる可能性を考慮し、年間保管料や更新費用を事前に確認しておくことが重要です。卵子の保管を継続しない場合の破棄手続きや費用についても、合わせて確認しておくと安心です。

卵子凍結の費用に関するよくある疑問と不安を解消

卵子凍結を検討する際、費用に関する疑問や不安は尽きないものです。ここでは、多くの方が抱える疑問に焦点を当て、費用面での不安を解消するための具体的な情報を提供します。

卵子凍結は保険適用されるのか

多くの方が疑問に思われる点として、卵子凍結が公的医療保険の適用対象となるかということがあります。結論から申し上げると、原則として卵子凍結は保険適用外の自由診療となります。

その主な理由は、卵子凍結が将来の妊娠に備えるための「予防的な医療行為」と位置づけられるためです。現在の病気の治療を目的とするものではないため、健康保険の適用範囲外となるのが一般的です。

ただし、例外として、特定の疾患の治療(例:がん治療)によって将来の妊娠が困難になることが予想される場合など、医学的な理由で卵子を温存する必要があると判断された場合には、その温存療法の一環として公費助成の対象となるケースがあります。これは「がん・生殖医療」と呼ばれる分野であり、一般的な卵子凍結とは異なる枠組みで扱われます。

また、2022年4月からは不妊治療の一部が保険適用となりましたが、これはあくまで「不妊治療」の範疇であり、健康な方が将来に備えて行う卵子凍結(社会的卵子凍結)は、この保険適用の対象外ですので注意が必要です。

卵子凍結の費用に対する助成金や補助金制度

卵子凍結は高額な費用がかかるため、助成金や補助金制度の有無は非常に重要な情報です。国による大規模な助成制度は現在のところ限定的ですが、一部の地方自治体(都道府県や市区町村)が独自の助成制度を設けている場合があります。

これらの自治体独自の助成金制度は、対象となる方の年齢、居住地、助成対象となる医療機関、助成額、申請期間など、その条件が自治体によって大きく異なります。例えば、東京都では特定の条件を満たす都民を対象に卵子凍結にかかる費用の一部を助成する事業を実施しています。このような制度は、卵子凍結を検討する方にとって大きな支援となり得ます。

ご自身が利用できる助成制度があるかどうかを確認するためには、お住まいの自治体のウェブサイトを確認するか、直接、健康福祉関連の窓口に問い合わせるのが最も確実な方法です。また、助成金制度は年度ごとに内容が見直されたり、新規に開始されたりする可能性もあるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

明瞭な費用提示のクリニックを見つけるポイント

卵子凍結の費用はクリニックによって差があるため、明瞭な費用提示をしているクリニックを選ぶことは、後悔しない選択のために不可欠です。以下のポイントを参考に、信頼できるクリニックを見つけましょう。

- 総額表示の有無: 採卵から凍結、初年度の保管料までを含んだ「総額」が明確に提示されているかを確認しましょう。

- 詳細な内訳の提示: 検査費用、採卵費用、凍結費用、年間保管料、麻酔費用、薬剤費用など、費用の内訳が項目ごとに詳細に説明されているかが重要です。何にいくらかかるのかが明確であれば、納得して治療を進められます。

- 追加費用に関する説明: 想定される追加費用(例:麻酔の追加、薬剤の変更、再採卵の可能性など)について、事前に丁寧な説明があるかを確認しましょう。

- 見積書の発行: 初回カウンセリング時や契約前に、詳細な見積書を発行してくれるかも重要なポイントです。書面で残ることで、後々のトラブルを防ぐことができます。

- カウンセリングでの費用説明の質: 実際にクリニックを訪れ、カウンセリングを受けた際に、費用に関する説明が分かりやすく、疑問に丁寧に答えてくれるかを見極めましょう。

- ウェブサイトでの情報公開: クリニックのウェブサイトで、費用に関する情報が透明性をもって公開されているかも確認のポイントです。

後から追加費用が発生するケースとその回避策

卵子凍結の費用は、提示された総額だけでなく、治療の進行状況や個人の状態によって後から追加費用が発生する可能性があります。予期せぬ出費を避けるために、どのようなケースで追加費用が発生し、どうすれば回避できるかを知っておきましょう。

追加費用が発生する主なケース

- 検査項目の追加: 初期の検査で異常が見つかった場合や、より詳細な情報を得るために追加の検査が必要となることがあります。

- 麻酔方法の変更・追加: 採卵時の痛みの感じ方や希望により、局所麻酔から静脈麻酔への変更や、麻酔薬の追加が必要となる場合があります。

- 薬剤の量や種類の変更: 卵巣刺激のための薬剤は、個人の反応によって量や種類が調整されることがあります。これにより、当初の見込みよりも薬剤費が増える可能性があります。

- 採卵回数の増加: 一度の採卵で十分な数の卵子が採れない場合や、卵子の質が思わしくない場合に、再度の採卵を希望することがあります。その都度、採卵費用が発生します。

- 卵子の保管期間延長: 最初の契約期間を超えて卵子を保管する場合、年間保管料が継続して発生します。

- 緊急時の対応費用: 採卵後にOHSS(卵巣過剰刺激症候群)などの合併症が発生し、その治療が必要となった場合、別途費用がかかることがあります。

- 追加カウンセリング: 治療方針の再検討や不安の解消のために、追加でカウンセリングを希望した場合に費用が発生することがあります。

追加費用を回避するための対策

- 初回カウンセリングでの徹底的な確認: 契約前に、総額だけでなく、想定されるすべての費用項目とその内訳、そして追加費用が発生しうるケースについて、クリニックに具体的に質問し、納得がいくまで説明を受けましょう。

- 見積書の内容確認: 必ず詳細な見積書を発行してもらい、記載されている項目と金額が、説明と一致しているかを細かく確認します。不明な点があれば、その場で質問し解消しましょう。

- 複数のクリニックでの比較検討: 複数のクリニックから見積もりを取り、費用体系や説明の明瞭さを比較検討することで、より透明性の高いクリニックを選ぶことができます。

- 契約書・同意書の熟読: 治療を開始する前に交わされる契約書や同意書には、費用に関する重要な情報が記載されている場合があります。内容を隅々まで熟読し、不明な点は署名前に必ず確認しましょう。

- 合併症リスクと対応策の確認: 採卵に伴う合併症のリスクと、万が一発生した場合の対応、そしてその際の費用についても事前に確認しておくことが大切です。

これらの対策を講じることで、卵子凍結における費用の不透明さを解消し、安心して治療に臨むことができるでしょう。

卵子凍結の選択で後悔しないために 費用以外の重要ポイント

卵子凍結を検討する際、費用が明瞭であることはもちろん重要ですが、それだけでクリニックを選ぶのは早計です。将来の自分をサポートするための重要な選択だからこそ、費用以外の多角的な視点から、信頼できるクリニックを見極める必要があります。ここでは、後悔のない卵子凍結を実現するために考慮すべきポイントを詳しく解説します。

クリニック選びの重要性 費用と実績のバランス

卵子凍結は高度な医療技術を要するデリケートな処置です。単に費用が安いだけでなく、クリニックの実績や専門性、技術力を総合的に評価することが重要です。具体的なチェックポイントは以下の通りです。

専門性と経験豊富な医師の有無

不妊治療や生殖医療を専門とするクリニックであるか、また、卵子凍結の経験が豊富な医師や胚培養士が在籍しているかを確認しましょう。専門知識と確かな技術は、採卵の成功率や凍結卵子の品質に直結します。

実績データと透明性

クリニックによっては、採卵数、凍結卵子の融解後の生存率、将来の妊娠率に関する実績データを公開している場合があります。これらのデータは、クリニックの技術力を客観的に判断する上で貴重な情報となります。データの公開状況やその透明性にも注目しましょう。

最新の設備と技術

卵子凍結には、最新の培養設備や凍結技術(ガラス化法など)が不可欠です。設備が整っているか、また、卵子の状態を適切に管理するための技術が確立されているかを確認することも大切です。

通いやすさとサポート体制

採卵前には複数回の通院が必要となる場合があります。アクセスしやすい立地であるか、診療時間や予約の取りやすさなども考慮しましょう。また、体調の変化や不安な点があった際に、速やかに相談できるサポート体制が整っているかも確認しておきましょう。

カウンセリングと情報提供の質を見極める

卵子凍結は、身体的負担だけでなく精神的な負担も伴う選択です。そのため、カウンセリングの質は、後悔のない卵子凍結を実現するために極めて重要な要素となります。

丁寧で分かりやすい説明

卵子凍結のメリットだけでなく、リスク、合併症、将来的な妊娠の可能性、そして費用の内訳など、全ての情報を隠さず、分かりやすく説明してくれるかを確認しましょう。専門用語を避け、患者が納得できるまで丁寧に説明してくれるクリニックを選びましょう。

個別の状況に合わせた提案

年齢や卵巣の状態、ライフプランは人それぞれ異なります。一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、画一的な情報提供ではなく、個別の状況に合わせた最適なプランを提案してくれるかが重要です。無理に治療を勧めたり、不安を煽るようなクリニックは避けるべきです。

質問しやすい雰囲気と心理的サポート

疑問や不安を抱えたまま治療を進めることは避けるべきです。質問しやすい雰囲気があるか、また、必要に応じて専門のカウンセラーによる心理的サポートが受けられる体制が整っているかも確認しておくと安心です。

将来を見据えたサポート体制の確認

卵子凍結は、採卵・凍結して終わりではありません。将来の利用を見据えた長期的なサポート体制が整っているかを確認することは、安心して卵子凍結を選択するために不可欠です。

長期保管の安全性と継続性

凍結卵子の保管期間は、数年から数十年に及ぶ可能性があります。長期にわたる保管の安全性(停電対策、災害対策など)が確保されているか、また、クリニックが閉院した場合などの対応について、事前に確認しておくことが重要です。保管期間の延長手続きや費用についても明確な説明があるか確認しましょう。

将来の融解・移植への連携

将来、卵子を融解して利用する際に、スムーズに不妊治療へと移行できるかを確認しましょう。採卵・凍結を行ったクリニックで融解・移植まで一貫して対応してくれるのか、あるいは提携している不妊治療専門クリニックがあるのかなど、将来の利用を見据えた連携体制について確認しておくと安心です。

定期的な情報提供と連絡体制

凍結保管期間中に、卵子凍結に関する最新情報や保管状況について、定期的に情報提供があるか、また、何かあった際に連絡を取りやすい体制が整っているかを確認しておきましょう。

まとめ

卵子凍結の費用は複雑に感じられますが、本記事で解説したように、初期費用から将来の融解・移植費用、さらには維持費用や追加費用まで、その内訳を明瞭に理解することが不安解消の第一歩です。保険適用外であるため自己負担が大きいですが、自治体などによる助成金制度も存在するため、活用を検討しましょう。費用だけでなく、クリニックの透明性、実績、カウンセリングの質、そして将来を見据えたサポート体制を総合的に評価し、ご自身の状況に最適な選択をすることが、後悔のない卵子凍結へと繋がります。

卵子凍結について興味がある方・実際に検討されている方は、ぜひGrace Bank(グレイスバンク)の無料セミナー等もご活用ください。より詳しく卵子凍結の相談・検討をしたい場合は無料の個別相談がおすすめです。

卵子凍結の流れや費用はもちろん、卵子凍結でよくいただくお悩みや不安を、個別にお答えします。また、実際に卵子凍結した経験者から、体験談を踏まえたご相談も可能です。

| 担当 | グレイスバンク所属スタッフ (卵子凍結経験者を選択可) |

|---|---|

| 費用 | 無料 |

| 所要時間 | 5~30分間 |

| 実施方法 | zoom(カメラOFFでOK) |

| 対応日時 | 30分刻みで予約受付中 |

名倉 優子 なぐら ゆうこ

日本産科婦人科学会専門医

グレイス杉山クリニックSHIBUYA (東京都渋谷区)

杉山産婦人科の医師・培養士による技術を用いた質の高い診療を提供。

将来の妊娠に備えたプレコンセプションケアと卵子凍結にフォーカスした診療。

スタッフは全員女性。明瞭な料金設定も人気!