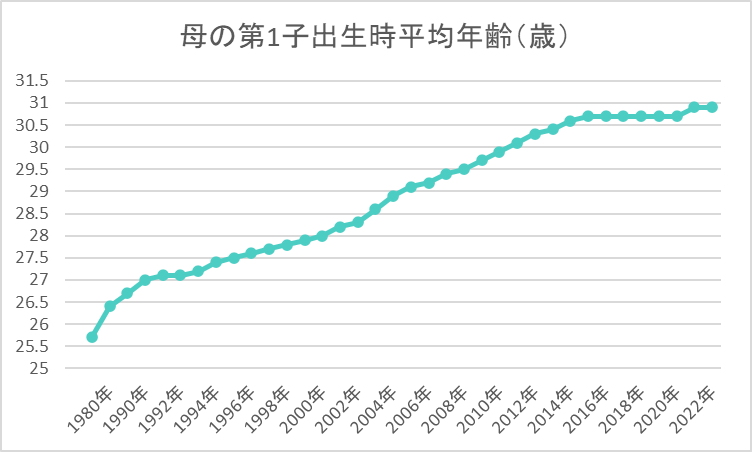

女性の社会進出や晩婚化により、出産年齢は昔と比べて高くなっています。

実際、2022年の第1子の平均出産年齢は30.9歳となっており、2人目以降の出産も含めると、30代後半になってから妊娠・出産する人は決して珍しくありません。

(厚生労働省の人口動態調査 令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)より)

しかし、35歳以上での出産は、個人差があるものの胎児や母体へのリスクが高くなります。

また、加齢に伴って妊娠確率は下がると言われていますが、36歳前後の妊娠確率はどれぐらいなのでしょうか?一体、何歳まで妊娠できるのでしょうか?

いくつかの観点から見ていきましょう。

目次

年齢別の妊娠確率|36歳は18~30%

年齢別に見てみると、1ヶ月の間に自然妊娠する確率は、35歳の場合18%(※1)と言われています。

20~30代前半に比べると、36歳の妊娠確率が低いことがお分かりいただけると思います。

特に、35歳以降から妊娠確率が急激に下がり始めることに注目してください。

(※1)1周期当たりの妊娠率

- 25歳 25%~30%

- 30歳 25%~30%

- 35歳 18%

- 40歳 5%

- 45歳 1%

婦人科ラボ「実は思っているほど高くない「自然に妊娠できる確率」」よりデータ引用

ダウン症などの染色体異常の妊娠確率|36歳は3.4%

年齢が上がるに従って、妊娠確率が下がることはお分かりいただけたかと思います。

しかし、妊娠確率が下がるだけでなく、赤ちゃんにとってのリスクが高くなることも事実です。

例えば、ダウン症など、受精卵が形成される際に染色体異常が起こる確率は、母体年齢とともに高くなる傾向があります。

35歳以降から、染色体異常の確率は上がっていき、36歳ではおおよそ3.4%の確率となってしまいます。

女性の年齢と子どもの染色体異常の頻度

| 女性の年齢 | ダウン症候群の子が生まれる頻度 | 染色体異常をもつ子が生まれる頻度 | ||

| 出生人数あたり | 出生千対 | 出生人数あたり | 出生千対 | |

| 20歳 | 1/1667 | 0.6 | 1/526 | 1.9 |

| 25歳 | 1/1250 | 0.8 | 1/476 | 2.1 |

| 30歳 | 1/952 | 1.1 | 1/384 | 2.6 |

| 35歳 | 1/385 | 2.6 | 1/192 | 5.2 |

| 40歳 | 1/106 | 9.4 | 1/66 | 15.2 |

| 45歳 | 1/30 | 33.3 | 1/21 | 47.6 |

| 48歳 | 1/14 | 71.4 | 1/10 | 100.0 |

※「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」2013|厚生労働省より

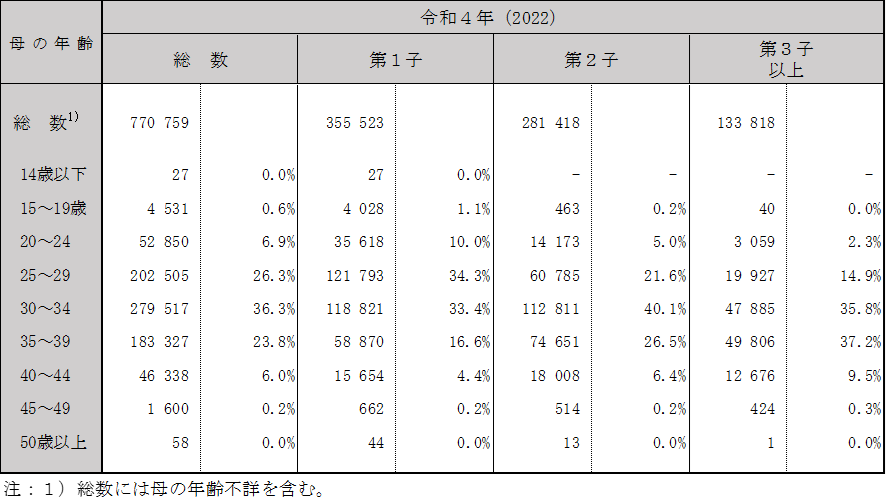

第1子の出産年齢|35~39歳は16.6%

参考までに、36歳で第1子の出産をした女性の人数を見てみましょう。厚生労働省の人口動態調査によると、2022年に第1子を出産した女性約35万5,000人のうち、35~39歳で第1子を出産した人は、約5万8,000人/全体の16.6%となっています。

圧倒的に多いのは、25~34歳となっており、約24万人です。全体の約67%と、過半数を超えています。

第2子の出産年齢|35~39歳は26.5%

同じく参考までに、36歳で第2子の出産をした女性の人数を見てみましょう。2022年に第2子を出産した女性約30万人のうち、35~39歳で第2子を出産した人は、約7万4,000人/全体の26.5%となっています。

30~34歳で第2子を出産している人が全体の約40%となっており、大多数がこの年齢に属しています。

なぜ年齢があがると妊娠確率が下がる?原因は「卵子の老化」

加齢と共に妊娠確率が下がるのはなぜでしょうか。実は、卵子の数は生まれたときから決まっています。加齢に伴って卵子の数は減少し、卵子の質自体も低下してしまうからなのです。

卵子の老化は35歳ぐらいから始まり、40代での妊娠確率はわずか数%にまで減少してしまいます。そのため、子供を望んでいて不妊治療をしても、「年齢」によってあきらめる人は多いのです。

高齢出産は何歳から?なぜリスクが高いのか?

医学上、35歳以上の初産を「高齢出産」と呼びます。現在は35歳以上での初産は決して珍しくないですが、体の仕組みとして、35歳をすぎると流産・胎児の染色体疾患・母体の異常などのリスクが急激に上がることは事実なのです。ですから、妊娠を望む場合は、年齢を考慮して早めに準備することが大切なのです。

将来妊娠を望む女性が、今から準備しておくべき2つのこと

妊娠したい時に慌てて行動するのではなく、「今」から将来の妊娠に備えて準備できること、2つをご紹介します。

女性ホルモンのバランスを整える

なんといっても、女性ホルモンのバランスが大切です。女性ホルモンの乱れが不妊につながらないよう、生理不順・PMS(月経前症候群)・肌荒れ・冷え性・情緒不安定・不眠などのサインを見逃さないようにしましょう。

女性ホルモンのバランスを整えるには、疲労回復・バランスのとれた食事・十分な睡眠・適度な運動・リラックスなどが大切です。

また、これらのことは、妊娠する力につながるだけでなく、美容と健康維持にとっても重要なことです。

卵子を凍結保存する

若く妊娠力の高いうちに卵子を凍結保存し、将来の不妊治療に備える「卵子凍結」という方法があります。いざ不妊治療をするとなった時に、加齢による妊娠確立の低下を補うことが期待されます。

36歳を過ぎると、1年ごとに妊娠確率・不妊治療の成功確率などが大きく下がってしまいます。卵子が若いうちに、1年でも早いうちに卵子凍結保存をしておくことが、2年後・3年後の不妊治療の成功率を大きく左右する可能性があります。

卵子凍結には年齢制限があり、採卵は40歳未満・凍結卵子の利用は50歳未満が目安となっています。

国内最大級の卵子保管サービスGrace Bankは、20年以上無事故の安心の保管システムで女性のライフプランをお手伝いいたします。

まとめ

ここまでお伝えしたように、女性の妊娠確率は35歳ぐらいから下がり始め、流産・ダウン症などの染色体異常・妊娠中の母体異常といったリスクも高まってしまいます。

36歳は、卵子の妊孕力(妊娠できる力)が下がり始める年齢です。いま妊娠を考えている・または将来妊娠を考えているという人は、年齢を考慮して早めに妊娠出産の準備を始められるとよいでしょう。

特に、卵子凍結ができるのは40歳未満が目安なので、準備は早くされることをおすすめします。

▼参考サイト